Zum 500. Mal jährt sich dieses Jahr der Höhepunkt des Deutschen Bauernkriegs von 1524/26. Im Verlauf dieses Krieges, der sich im Zuge der ersten bürgerlichen Revolution überhaupt entfaltete, erhoben sich die geknechteten Massen in Stadt und Land gegen die verrottende Feudalordnung. Die entscheidenden Niederlagen der Aufständischen im Mai/Juni 1525 veränderten nicht nur die Geschichte Deutschlands, sondern ganz Europas für immer.

Der Bauernkrieg war ein bedeutendes Ereignis der Reformation, die Friedrich Engels neben dem Englischen Bürgerkrieg (1642-1651) und der Französischen Revolution (1789-1794) zu den wichtigsten Etappen im Kampf des europäischen Bürgertums gegen den Feudalismus zählte.

Was als Konflikt des deutschen Mönchs und Theologieprofessors Martin Luther mit der römischen Kirche begann, entfachte einen revolutionären Flächenbrand im Europa der Frühen Neuzeit. In den Niederlanden brachte die Reformation tatsächlich die Bourgeoisie an die Macht. Dort errangen die protestantischen Calvinisten die Unabhängigkeit von ihren katholischen Fremdherrschern, den spanischen Habsburgern, und gründeten die Republik der Sieben Vereinigten Provinzen.

Doch als Erstes hatten sich die Massen in Süd- und Mitteldeutschland sowie in Österreich, dem Elsass und der Schweiz erhoben. Nicht nur die Bauern betraten die Bühne der Geschichte, „sondern hinter ihnen die Anfänge des jetzigen Proletariats, die rote Fahne in der Hand und die Forderung der Gütergemeinschaft auf den Lippen“[1], wie Engels schrieb.

Als die Bewegung ihren Lauf nahm, gingen Teile der Ausgebeuteten, inspiriert von der Reformation, über den Kampf gegen die Kirche oder sogar den Feudalismus hinaus. Manche predigten eine Art Kommunismus. Damit antizipierte der Deutsche Bauernkrieg zukünftige Klassenkämpfe – zwischen Bourgeoisie und Proletariat.

Die Unterdrückten begannen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Sie organisierten sich, testeten Programme und Methoden aus, zogen aus ihrer Erfahrung radikale Schlussfolgerungen. Zehntausende oft namenlose Helden ließen ihr Leben in diesem Kampf. Das allein ist Grund genug, sich mit dem Bauernkrieg auseinanderzusetzen.

In dem Moment, als die Massen mit ihren eigenen Forderungen auf den Plan traten, spaltete sich die Reformation in Deutschland entlang der Klassenlinien, zwischen den Besitzenden und Habenichtsen. Luther und das städtische Bürgertum stellten sich auf die Seite des protestantischen Adels. Dieser schlug gemeinsam mit seinen katholischen Klassengenossen die Bauern und ihre Verbündete, die sie mehr als alles andere fürchteten, brutal nieder. Die erste bürgerliche Revolution endete somit nicht mit der Machtübernahme der Bourgeoisie.

Engels beschäftigte sich immer wieder mit der Reformation. Im Jahr 1850 veröffentlichte er die Broschüre „Der deutsche Bauernkrieg“, in der er die Parallelen zwischen der Revolution von 1525 und der von 1848/49 herausarbeitete. Über 300 Jahre später hatte das deutsche Bürgertum in Deutschland erneut aus Angst vor den Massen mit dem Adel paktiert, anstatt den Kampf gegen den Feudalismus zu Ende zu führen. Engels erklärte:

„Die Klassen und Klassenfraktionen, die 1848 und 49 überall verraten haben, werden wir schon 1525, wenn auch auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe, als Verräter vorfinden.“[2]

Das Werk ist ein Meilenstein in der Entwicklung des Marxismus. Zum allerersten Mal wurde der Historische Materialismus auf ein Ereignis der fernen Vergangenheit angewandt. Eine Auseinandersetzung mit dem Bauernkrieg und der Broschüre von Engels bietet bis heute wertvolle Lehren für jeden, der den Marxismus und den Klassenkampf verstehen möchte.

Eine Welt im Umbruch

Revolutionen entstehen, wenn die Produktionsverhältnisse – wie zwischen Grundherren und Bauern oder Sklavenhaltern und Sklaven – die Entwicklung der Produktivkräfte der Menschheit, d.h. von Wissenschaft, Industrie und Technik, hemmen. Dieser Widerspruch war die treibende Kraft hinter der Reformation und dem Bauernkrieg. Damals reiften neue, produktivere kapitalistische Verhältnisse heran. Doch die Feudalordnung stand deren Entwicklung entgegen. Dessen wurden sich wachsende Teile der Bevölkerung immer bewusster.

Im 16. Jahrhundert war Deutschland zersplittert in die über 300 Kleinstaaten des Heiligen Römischen Reichs und in eine hierarchisch gegliederte Ständegesellschaft. An deren Spitze stand zwar formal der Kaiser, anders als etwa in England oder Frankreich gab es jedoch kaum eine Zentralgewalt, weil der ökonomische Entwicklungsstand und die sich daraus ergebenden Interessen der unterschiedlichen Provinzen des Reichs für eine Zentralisation zu weit auseinandergingen.

Davon profitierten die weltlichen und geistlichen Landesfürsten in den größeren Kleinstaaten. Dieser Hochadel baute seine Territorien zu beinahe unabhängigen absolutistischen Staaten mit stehenden Heeren und eigenständigen Beamtenapparaten aus. So konnten sie gegenüber dem Kaiser, aber auch dem mittleren und niederen Adel sowie den Städten ihre Macht erweitern.

Diese Entwicklung hatte revolutionäre Konsequenzen. Der Unterhalt von Söldnern und Beamten kostet Geld. Das mussten auch diejenigen, die sich den Bestrebungen der Fürsten entgegenstellen oder mit ihrem Prunk mithalten wollten, aufbringen. Zum Beispiel begannen sich durch die Erfindung des Schießpulvers Feuerwaffen zum wichtigsten Mittel der Kriegsführung durchzusetzen. Doch nur die Reichsten konnten sich diese Waffen leisten.

Die feudale Produktionsweise beruhte auf der Ausbeutung der Bauernschaft, ursprünglich durch die Abgabe von Naturalien wie dem Zehnt – eine Steuer von zehn Prozent der Jahresproduktion, die an den Klerus abgeführt wurde – und durch unbezahlte Arbeit auf den Ländereien der Grundherren, den sogenannten Frondiensten. Mit diesen Formen der Ausbeutung wurden Adel, Klerus und die Herrschenden in den Städten unterhalten. Die Bauern dagegen lebten von den Lebensmitteln, die sie für sich selbst neben der Arbeit für die Obrigkeiten anbauten.

Im Grad der Ausbeutung gab es Abstufungen: Leibeigene waren quasi Sklaven ihrer Grundherren und besaßen kaum Rechte. Hörige genossen zwar einige persönliche Freiheiten, aber mussten dennoch Frondienste verrichten. Zinsbauern hatten dagegen nur eine Pacht zu zahlen. Der ständig steigende Geldbedarf der Obrigkeiten führte jedoch zu einem enormen Druck, die Entrechtung und Ausbeutung der gesamten Bauernschaft zu steigern.

Zum Ende des 15. Jahrhunderts hin waren ihre Lebensbedingungen unerträglich geworden. Die Grundherren nahmen die Bauern so sehr aus, wie es nur ging. Dazu erfanden sie etwa unzählige neue Abgaben und Dienste, verboten Wegzug, schränkten die Nutzung vom Gemeindeland der Dörfer ein und warfen Hörige wie freie Bauern sogar in den Kerker, um sie in die Leibeigenschaft zu nötigen.

Dort setzten sie ihre Untertanen den brutalsten Foltermethoden ungestraft aus. Die Formen der „Gerechtigkeit“ der Grundherren reichten vom Spannen auf die Folterbank, dem Abschneiden von Ohren, Nasen und Augen, dem Abhacken von Fingern und Händen bis hin zur Hinrichtung durch Enthauptung, Rädern, glühende Eisen und Vierteilung. Wenn der Tod den Bauern schließlich von seinen irdischen Qualen erlöste, mussten die Hinterbliebenen einen großen Teil ihres Erbes an ihren Grundherrn abtreten.

Gleichzeitig bauten die Herrschenden das Justizwesen zu ihren Gunsten um. Zuvor führten vielerorts Schöffen aus der Dorfgemeinschaft selbst und nach lokalem Gewohnheitsrecht die Prozesse. Nun setzten die Herren professionelle Juristen ein und kodifizierten das Gesetz – selbstverständlich gemäß ihren eigenen ausbeuterischen Interessen.

Um die aus den Bauern herausgepresste Überschüsse zu Geld zu machen, mussten die Grundherren sie in Form von Waren verkaufen. Davon profitierten in erster Linie die Städte und ihr Bürgertum. Dort keimte der Handels- und Manufakturkapitalismus auf. Neben dem noch dominierenden mittelalterlichen Zunfthandwerk waren sogar schon die ersten Ansätze von Lohnarbeit vorhanden. Zum Beispiel in Form des sogenannten Verlagswesens, das vor allem in der Textilindustrie verbreitet war. Oder im Bergbau, der im heutigen Thüringen und Sachsen florierte.

Die zunehmende Förderung von Edelmetallen hatte weitreichende Folgen – nicht nur, weil das Gold und Silber den wachsenden Geldbedarf stillten. Wie Karl Kautsky analysierte, kurbelte der Bergbau die Warenproduktion auch auf dem Land an und nicht nur in den Städten, wo die Metalle verarbeitet wurden. Zur Versorgung der Bergknappen brauchte es Lebensmittel. Für die Schächte, Gleise und das Brennen von Erzen war Holz notwendig.

Im „Deutschen Bauernkrieg“ schrieb Engels noch, dass Deutschlands nationale Produktion nicht schritthalten konnte mit dem Aufschwung anderer Länder. Ein Brief von 1889 an Kautsky, in dem er dessen Analysen zur Relevanz des Bergbaus lobte, belegt, dass er seine Einschätzung grundlegend änderte:

„Mir ist […] klar geworden […], wie sehr die Gold- und Silberproduktion Deutschlands […] das letzte treibende Moment war, das Deutschland 1470–1530 ökonomisch an die Spitze Europas stellte und damit zum Mittelpunkt der ersten bürgerlichen Revolution, in religiöser Verkleidung der sog. Reformation machte. Das letzte Moment in dem Sinn, daß es zu der relativ hohen Zunfthandwerks- und Zwischenhandelsentwicklung kam und damit für Deutschland gegenüber Italien, Frankreich, England den Ausschlag gab.“[3]

Deutsche Unternehmerfamilien wie die Fugger und Welser gehörten zu den mächtigsten der Welt. Sie konzentrierten gewaltige Reichtümer in ihren Händen, die sie an die Kirche, an Kaiser und Fürsten verliehen. Wegen dieser Geschäftsbeziehungen waren sie jedoch eng mit den feudalen Herrschern verbunden und genossen bestimmte Privilegien. Diese Bevorzugung einzelner Fraktionen spaltete die Bourgeoisie.

In den Stadtverwaltungen hatte das Großbürgertum, die Patrizier, das Sagen. Das kleine und mittlere Bürgertum forderte Teilhabe an der politischen Macht. Die städtischen Arbeiter und Armen besaßen kein Bürgerrecht und waren damit ausgeschlossen von jeglicher Repräsentation. Den Patriziern standen also eine bürgerliche Opposition und eine revolutionär-plebejische Opposition der Ausgebeuteten gegenüber.

Fesseln des Fortschritts

Die Gesellschaft des 16. Jahrhunderts im Heiligen Römischen Reich bildete eine „höchst verworrene Masse mit den verschiedenartigsten, sich nach allen Richtungen durchkreuzenden Bedürfnissen“[4]. Trotzdem gerieten viele Schichten, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, in Konflikt mit der alten Ordnung.

Diese verkörperte nichts so sehr wie die katholische Kirche, welche Engels als das „große internationale Zentrum des Feudalsystems“[5] bezeichnete:

„Sie umgab die Feudalverfassung mit dem Heiligenschein göttlicher Weihe. Sie hatte ihre eigene Hierarchie nach feudalem Muster eingerichtet, und schließlich war sie der größte aller Feudalherrn, denn mindestens der dritte Teil alles katholischen Grundbesitzes gehörte ihr. Ehe der weltliche Feudalismus in jedem Land und im einzelnen angegriffen werden konnte, mußte diese zentrale, geheiligte Organisation zerstört werden.“[6]

Die Prasserei der Bischöfe, Äbte und ihrer Armee von Mönchen schürten den Pfaffenhass des Adels, des Bürgertums und der Geknechteten in Stadt und Land gleichermaßen. Die lukrativen Posten in der Kirche vergab der Papst, nicht der deutsche Adel. Oft gingen sie an Ausländer. Etwa mit Kirchensteuern, dem sogenannten Ablasshandel (d.h. Erlass von Sünden gegen Geldzahlungen) oder dem Verkauf von gefälschten Heiligenbildern und Reliquien zog der Klerus der Bevölkerung das Geld aus den Taschen. Außerdem waren die hohen Geistlichen selbst Grundherren. Ein bedeutender Teil des Reichtums ging auf diese Weise nach Rom oder an dessen Lakaien.

Die katholische Kirche hemmte offensichtlich die Entwicklung der Produktivkräfte im Reich. Gleichzeitig verlor sie durch die geschichtlichen Umbrüche mehr und mehr ihre gesellschaftliche Funktion. Der Aufbau der fürstlichen Beamtenapparate, die Anforderungen des aufsteigenden Handels und die Erfindung des Buchdrucks untergruben ihr Monopol auf das Lesen und Schreiben, aber auch auf Bildung und Verwaltung.

Dennoch stellte Religion den ideologischen Grundpfeiler der Gesellschaft dar. Engels erklärte:

„Die Dogmen der Kirche waren zu gleicher Zeit politische Axiome, und Bibelstellen hatten in jedem Gerichtshof Gesetzeskraft.“[7]

Mit ihr begründeten die Herrschenden ihre Stellung. Etwa krönte der Papst den Kaiser. Theologie war die Basis für Philosophie, Politik und Justiz.

Der Zündfunke

Daraus folgt, dass jede gesellschaftliche und politische Bewegung gegen den Feudalismus zunächst eine theologische Form annehmen musste. Engels schrieb:

„Die sämtlichen Reformationen und die sich daran knüpfenden, unter religiöser Firma geführten Kämpfe, vom 13. bis ins 17. Jahrhundert, sind nach ihrer theoretischen Seite nichts als wiederholte Versuche des Bürgertums, der Städteplebejer und der im Anschluß an beide rebellisch gewordenen Bauern, die alte, theologische Weltanschauung den veränderten ökonomischen Bedingungen und der Lebenslage der neuen Klasse anzupassen.“[8]

Im Kampf um die Auslegung der Religion zugunsten der aufstrebenden Bourgeoisie liegt der Klasseninhalt der Reformation. Doch durch die heftige Reaktion des Papstes und des Kaisers auf seine Kritik am Ablasshandel wurde Luther zur Symbolfigur gegen die alte Ordnung und damit zum Anziehungspunkt nicht nur für das Bürgertum, sondern für alle oppositionellen Kräfte. Im Jahr 1520 wurde Luther mit einer päpstlichen Bannbulle aus der katholischen Kirche ausgeschlossen, 1521 rief Kaiser Karl V. ihn vor den Wormser Reichstag, wo er sich für seine Ketzerei verantworten sollte.

Stritt Luther in seinen 95 Thesen vom 31. Oktober 1517 noch für eine Reform des Ablasshandels und nicht dessen vollständige Abschaffung, radikalisierte er sich im Konflikt mit Rom und durch die Sympathien aus dem Volk, die ihm dabei zuteilwurden. So predigte er schon 1520 den bewaffneten Aufstand gegen die katholische Kirche:

„Wenn die Raserei der Romanisten so fortfährt, so scheint mir kein anderes Heilmittel übrig zu bleiben, als daß der Kaiser, die Könige und Fürsten mit Gewalt der Waffen dazu thun, sich rüsten, diese Pest des Erdkreises angreifen und diese Sache zur Entscheidung bringen, nicht mehr mit Worten, sondern mit Eisen. Wenn wir Diebe mit dem Strang, Mörder mit dem Schwert, Ketzer mit dem Feuer bestrafen, warum greifen wir nicht vielmehr mit allen Waffen diese Lehrer des Verderbens an, diese Kardinäle, diese Päpste und das ganze Geschwür des römischen Sodom, welche die Kirche Gottes ohne Unterlaß verderben, und waschen unsere Hände in ihrem Blute.“[9]

Doch nicht nur gegen den Klerus, sondern später auch gegen den Kaiser und diejenigen Fürsten, die sich ihm nicht angeschlossen hatten, wetterte Luther. Teile des Adels standen jedoch auf seiner Seite, um sich an den Kirchengütern zu bereichern sowie um den Einfluss Roms und des Kaisers zu brechen. So wurden nicht nur viele Städte, sondern auch ganze Fürstentümer protestantisch.

Auf dem Wormser Reichstag war über Luther die Reichsacht verhängt worden. Das bedeutete, dass die Lektüre und Verbreitung seiner Schriften verboten wurden. Er selbst galt als vogelfrei. Doch Kurfürst Friedrich von Sachsen nahm Luther auf der Wartburg in seine Obhut, wo dieser unter anderem an der Übersetzung der Bibel auf Deutsch arbeitete. Anhand dieser engen Verbindung mit Teilen des Adels wird klar, warum Luther seinen radikalen Worten keine revolutionären Taten folgen ließ.

Die Massen betreten die Bühne

Mit der Reformation teilte sich die Gesellschaft in drei große Lager: „in das katholische oder reaktionäre, das lutherische bürgerlich-reformierende und das revolutionäre“[10]. Doch erst im Verlauf des Bauernkriegs trat die Spaltung der Oppositionellen offen hervor.

Denn auch die revolutionären Elemente bezogen sich zunächst auf Luther. Mit der Übersetzung der Bibel „hatte er dem feudalisierten Christentum der Zeit das bescheidene Christentum der ersten Jahrhunderte, der zerfallenden feudalen Gesellschaft das Abbild einer Gesellschaft entgegengehalten, die nichts von der weitschichtigen, kunstmäßigen Feudalhierarchie wusste“[11].

Auch wenn es Luther rein um Religionsfreiheit ging, legten die ausgebeuteten Massen seine Schriften wie „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ weltlich aus. Schließlich hatte der Reformator ja nicht nur gegen den Klerus, sondern genauso gegen den Adel gepredigt. So schrieben sich die Unterdrückten Freiheit von der feudalen Willkürherrschaft auf die Fahne, was sie mit Luther und der Bibel begründeten.

Schon vor dem Bauernkrieg hatten sich bäuerliche Erhebungen wie die Bundschuh-Bewegung oder der „Arme Konrad“ gehäuft, die aber lokal begrenzt blieben. Zu sehr unterschieden sich die Bedingungen von Ort zu Ort. Die vereinzelten Verschwörungen wurden in der Regel an die Behörden verraten, welche diejenigen, die gefangenen wurden, mit brutalster Folter bestraften.

Doch mit der Übersetzung der Bibel und seinen Ideen als Ausgangspunkt lieferte Luther den Unterdrückten einen einheitlichen ideologischen Rahmen für ihre unterschiedlichen Forderungen und Ziele. Auf dieser Grundlage konnte sich der Aufstand 1525 ausweiten.

Auch der Bauernkrieg begann mit einer lokalen Angelegenheit. Im Sommer 1524 erhoben sich die Bauern in Stühlingen im Schwarzwald. Der Tropfen, der dort das Fass zum Überlaufen gebracht haben soll: Der Legende zufolge befahl Landgraf Sigismund II. seinen Untertanen, im Wald Schneckenhäuser zu sammeln, damit seine Gattin diese als Garnrollen benutzen konnte. Bewaffnet zogen die Bauern vor das Schloss ihres Herren, um gegen diesen willkürlichen Frondienst und zu hohe Abgaben zu protestieren.

Um April 1525 hatte sich der Aufstand ausgebreitet. In Süddeutschland und Thüringen sowie in Teilen Sachsens, des Elsass, der Schweiz und Österreichs griffen die Bauern zu den Waffen, verweigerten Frondienste und Abgaben. Vielerorts schlossen sich ihnen die städtischen Arbeiter und Arme an. Teilweise unterstützen auch das Bürgertum und der niedere Adel die Forderungen der Bauern – oft aus Zwang oder Machtkalkül, manchmal aus ehrlichen Sympathien.

Die Aufständischen beriefen sich auf das „göttliche Recht“ der Bibel, das sie als höheres Recht den willkürlichen, lokalen Übergriffen ihrer weltlichen und geistlichen Obrigkeiten gegenüberstellten. Ideen der Reformation dienten als Bindeglied der Bewegung. Um die Auslegung der „Heiligen Schrift“ zu kontrollieren, war die Forderung der Wahl der Pfarrer durch die Gemeinde weit verbreitet. Über die Legitimität der Belange sollten oft protestantische Gelehrte wie Luther und seine Anhänger befinden.

Zu Beginn des Bauernkriegs nahm Luther noch eine vermittelnde Rolle ein. Engels schrieb:

„Er griff die Regierungen entschieden an. Sie seien schuld am Aufstand durch ihre Bedrückungen; nicht die Bauern setzten sich wider sie, sondern Gott selbst. Der Aufstand sei freilich auch ungöttlich und wider das Evangelium, hieß es auf der anderen Seite. Schließlich riet er beiden Parteien, nachzugeben und sich gütlich zu vertragen.“[12]

Doch Luthers Haltung änderte sich, als sich der Aufstand auch auf protestantische Gebiete ausgeweitet hatte und sich zunehmend radikalisierte. Ein Wendepunkt war die sogenannte „Weinsberger Bluttat“. Am 17. April 1525 stürmten Bauern die Burg des Grafen Ludwig von Helfenstein und nahmen Rache für jahrzehntelange Unterdrückung, Ausbeutung und Misshandlung. Der Graf und seine Begleiter wurden hingerichtet.

Bild / public domain

Konfrontiert mit der revolutionären Energie der Unterdrückten, die sich auch gegen seine Gönner richtete, vergaß Luther alle alten Feindschaften. Jetzt rief er die Obrigkeiten – egal ob katholisch oder protestantisch – dazu auf, keine Gnade mit den Aufständischen walten zu lassen. In seiner berühmten Hetzschrift „Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern“ heißt es:

„Man soll sie zerschmeißen, würgen und stechen, heimlich und öffentlich, wer da kann, wie man einen tollen Hund totschlagen muß! […] Darum, liebe Herren, loset hie, rettet da, steche, schlage, würge sie, wer da kann, bleibst du darüber tot, wohl dir, seligeren Tod kannst du nimmermehr überkommen.“[13]

Luther verleugnete nicht nur den Bauernkrieg, sondern jegliche Auflehnung gegen die Autoritäten, obwohl er sie vorher selbst gepredigt hatte. Der Reformator wandte die Bibel nun gegen die Bewegung. Mit dem Evangelium wurde das „Fürstentum von Gottes Gnaden, der passive Gehorsam, selbst die Leibeigenschaft“[14] sanktioniert. Engels sprach von einem Lobgesang „auf die von Gott eingesetzte Obrigkeit […], wie ihn kein Tellerlecker der absoluten Monarchie je zustande gebracht hat“[15]. Das bürgerliche Lager um Luther hatte sich ausdrücklich gegen den Aufstand gestellt.

Das Schicksal in den eigenen Händen

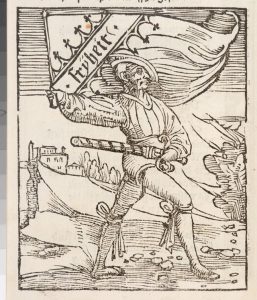

Die Reformation beschwor Geister herauf, welche die Vertreter der besitzenden Klassen – sowohl die katholischen als auch protestantischen – in Angst und Schrecken versetzten. Im Bauernkrieg begannen die Unterdrückten, sich selbst zu organisieren, zunächst gegen ihre örtlichen Grundherren. Die Haufen, wie die militärischen Einheiten der Aufständischen hießen, waren demokratische Zusammenschlüsse auf lokaler oder regionaler Ebene. Sie wählten Hauptleute als Anführer, die dem Haufen gegenüber rechenschaftspflichtig waren.

Diese Art der demokratischen Kontrolle ermöglichte es, die militärische Ausbildung und Erfahrung von Adeligen, die sich dem Aufstand angeschlossen hatten, für die Bewegung nutzbar zu machen. So führten etwa Götz von Berlichingen „mit der eisernen Hand“ – ein kaiserlicher Ritter, der in Goethes gleichnamigem Stück verewigt wurde – den Neckartal-Odenwälder Haufen oder Florian Geyer den Schwarzen Haufen an.

Stellenweise verbanden sich die Haufen auch überregional, zum Beispiel in Oberschwaben zur „Christlichen Vereinigung“. Bei deren Gründung Anfang März 1525 in Memmingen wurde mit der „Bundesordnung“ die demokratische Organisation des Widerstands in Form einer gewählten Führung festgehalten:

„So sollen von jedem Haufen dieser Vereinigung ein Oberster und vier Räte geordnet und gesandt werden; sie sollen Gewalt haben, mitsamt anderen Obersten und Räten zu handeln, wie sich gebührt, damit die Gemeinde nicht allwegen zusammen sein müsse.“[16]

Etwa 1000 Vertreter der fränkischen Haufen verabschiedeten im April 1525 in Ochsenfurt die „Kriegsordnung“. Dort steht etwa:

„Der oberste Feldhauptmann solle vom gemeinen hellen Haufen erwählt werden, über alles Volk Gewalt zu haben, dem auch ein jeder untertänig und gehorsam sein soll, doch mit dem Auftrag, daß derselbe oberste Feldhauptmann allein nichts bestimmen noch handeln soll ohne Wissen und Willen der geordneten Hauptleute und Räte, die von dem ganzen Haufen geordnet sein oder werden.“[17]

Solche demokratischen Zusammenschlüsse an sich waren schon revolutionär. Vorübergehend hielten die Aufständischen in ganzen Regionen ihr Schicksal in den eigenen Händen. Die Bauern, Arbeiter und Arme selbst konnten über die nächsten Schritte diskutieren. Und wo die Feudalgewalten geschlagen waren, hatte diese Selbstorganisation der Massen das Potenzial, die alte Verwaltung zu ersetzen.

Reform oder Revolution?

Wie so oft in der Geschichte stellte sich die entscheidende Frage: Reform oder Revolution? Die Memminger „Christliche Vereinigung“ verabschiedete im März 1525 auch die „Zwölf Artikel“. Sie sind die weitverbreitetste Flugschrift des Bauernkriegs.

Die „Zwölf Artikel“ griffen die Grundfesten des Feudalismus an, was die Unterdrückten mit ihrer Interpretation der Bibel begründeten. Sie standen für die Abschaffung des Zehnts, für eine Reduzierung der Frondienste und für die Wiederherstellung alter Rechte, zum Beispiel bezüglich der Nutzung von Gemeindeland und der Wälder oder der Jagd. Eine der Forderungen war auch die Wahl der Pfarrer durch die Gemeinde.

Deutlich zeigt sich in dieser populärsten Schrift des Bauernkriegs der Bezug zur Reformation und deren Funktion als verbindendes Element. Die Argumentation mit dem „göttlichen Recht“ machte sie universell anwendbar.

Im dritten Artikel, der sich gegen die Leibeigenschaft als heftigste Form feudaler Ausbeutung richtet, wird aber der versöhnliche Ton des Programms klar. Weil Jesus laut der Bibel alle Menschen gleichermaßen erlöst hat durch seinen Tod am Kreuz, ergebe sich, „daß wir frei seien und wollen seien“[18]. Doch gleich in den nächsten Sätzen heißt es:

„Nicht, daß wir überhaupt frei sein wollen, gar keine Obrigkeit haben wollen. Lehrt uns Gott nicht, wir sollen in Geboten leben, nicht in freiem fleischlichem Mutwillen, sondern Gott lieben, ihn als unseren Herrn in unsrem Nächsten erkennen […]. Darum sollen wir nach seinem Gebot leben. Zeigt und weist dieses Gebot nicht an, daß wir der Obrigkeit gehorsam seien?“[19]

Aus den „Zwölf Artikel“ sprach die Hoffnung auf Mitspracherechte durch einen Kompromiss mit den Obrigkeiten, obwohl sich die Forderungen gegen deren Herrschaftsgrundlage richteten.

Die Bauern waren kein einheitlicher Block. Einige von ihnen hatten durchaus noch etwas zu verlieren. Darüber hinaus war auch das besitzende Bürgertum an der Formulierung der Forderungen beteiligt. Denn die Stadt Memmingen hatte sich der „Christlichen Vereinigung“ angeschlossen.

Auch wenn die „Zwölf Artikel“ programmatischer Ausgangspunkt für viele Haufen war, ging der Aufstand in der Praxis häufig über sie hinaus. Die „Weinsberger Bluttat“ ist nur ein Beispiel, wie sich der Bauernkrieg zum revolutionären Vernichtungskrieg gegen die Obrigkeiten entwickeln konnte. Vielerorts wurden Burgen, Schlösser und Klöster gebrandschatzt.

Schon zu Beginn der Erhebung gab es unter den Aufständischen radikale Fraktionen. Im „Artikelbrief“, der sogar vor den „Zwölf Artikeln“ entstanden war, wurde die Auslöschung der Herrschenden gefordert, sollten sie sich nicht anschließen wollen. Andere kamen durch die praktische Erfahrung mit der Kompromisslosigkeit und Hinterlist ihrer Herren zu revolutionären Schlussfolgerungen.

Es war insgesamt eine dynamische Situation: Gemäßigte und Radikale wechselten ins jeweils andere Lager, Bündnisse zwischen den Blöcken wurden geschmiedet und lösten sich wieder auf. Denn lokaler Partikularismus und politische Unerfahrenheit erschwerten eine dauerhafte Vereinigung der Bewegung.

Der Horizont der Aufständischen endete oft mit dem eigenen Dorf oder der eigenen Kleinstadt. Reisen kostete Geld und Zeit, war gefährlich und zum Beispiel Leibeignen auch gar nicht erlaubt. Die Massen hatten meist keinen Zugang zur Bildung oder zu Nachrichten. Noch dazu war es in erster Linie der lokale Grundherr, der einem das Leben zur Hölle machte. Bot dieser Zugeständnisse an, senkten die Ausgebeuteten häufig die Waffen und zogen heim – nur um im Anschluss niedergemetzelt zu werden.

Statt zu erkennen, dass es um Leben oder Tod ging, verweigerten die Aufständischen oft ihren potentiellen Kampfgenossen im Nachbarort die Hilfe. Für vermeintliche Zugeständnisse beteiligten sie sich teilweise sogar bei der Niederschlagung der Rebellion. Hinzu kommt die Fragmentierung der Gesellschaft in eine Vielzahl von Klassen und Schichten mit unterschiedlichen, häufig gegenläufigen Interessen, die Bündnisse selbst unter den Unterdrückten behinderten.

Die kapitalistische Lösung

Im Mai 1525 wurde dennoch ein Versuch unternommen, den Aufstand zusammenzuführen in eine reichsweite Bewegung mit einem gemeinsamen Programm. Die Stadt Heilbronn „sollte das Zentrum der verschiedenen Haufen werden, die auch wirklich Delegierte hinschickten und über gemeinsame Forderungen der Bauernschaft berieten“[20].

Das Ergebnis dieser Verhandlungen, das sogenannte „Heilbronner Programm“, stand für eine komplette Umwälzung der feudalen Gesellschaft im Zuge der Reformation. Es ist aber auch geprägt von der Einsicht, dass keiner der Stände weit genug entwickelt war, um diese Revolution alleine tragen zu können. Das Programm zielte deswegen darauf ab, Adel und Bürgertum durch Konzessionen für die Bewegung zu gewinnen.

In diesem Sinne wurde die Überwindung der wirtschaftlichen Zersplitterung des Heiligen Römischen Reichs durch die Herstellung der Einheit von Münze, Maß und Gewicht sowie die Abschaffung von Zöllen gefordert. Das hätte die Entstehung eines nationalen Marktes bedeutet, wovon natürlich primär die Bourgeoisie profitiert hätte.

Dem Adel wurden Zugeständnisse gemacht. Die Bauern sollten nicht einfach freigelassen werden, sondern sich von ihren Grundherren freikaufen. Wie Engels erklärte, hätte dieser Schritt „die schließliche Verwandlung des feudalen Grundbesitzes in bürgerlichen“[21] bedeutet.

Das „Heilbronner Programm“ nahm damit die Bauernbefreiung im Frankreich der 1790er Jahre vorweg, die ähnlich im 19. und frühen 20. Jahrhundert dann auch im Rest Kontinentaleuropas verwirklicht wurde. Für den aufsteigenden Kapitalismus wäre das die beste Lösung gewesen: Die Masse der Bauern hätte sich die Befreiung nicht leisten können, ihr Land deswegen verloren und so als Lohnarbeiter zur Verfügung gestanden. Aus den Feudalherren wären Unternehmer geworden mit dem notwendigen Startkapital. Ein ähnlicher Prozess fand im 16. Jahrhundert bereits in England statt.

Aber zur Umsetzung des Programms kam es nicht. Bedroht durch das Bündnis der Bauern mit der revolutionär-plebejischen Fraktion rückten in den Städten die bürgerliche Opposition und die Patrizier häufig wieder zusammen. Die meisten Städte, die sich dem Aufstand angeschlossen hatten oder neutral verhielten, stellten sich nun gegen ihn.

Währenddessen bekam die feudale Konterrevolution den Bauernkrieg zunehmend unter Kontrolle. Protestantische wie katholische Fürsten erkannten das gemeinsame Klasseninteresse und gingen geeint gegen die Erhebung vor.

In Süddeutschland erlitten die Aufständischen entscheidende Niederlagen. Die Heilbronner Delegierten mussten fliehen, um der Reaktion zu entkommen. Der Schwäbische Bund – ein militärischer Zusammenschluss der süddeutschen Obrigkeiten – hatte mittlerweile ein mächtiges Söldnerheer zur Niederschlagung der Erhebung zusammengestellt. Das dafür notwendige Kleingeld gaben die Fugger und Welser, die fest an der Seite des Adels standen.

Unter der Führung von Georg Truchsess von Waldburg zog die Konterrevolution eine Schneise der Vernichtung durch die Region. Am 4. April 1525 wurden Tausende Aufständische in der Schlacht bei Leipheim getötet. Mit dem Vertrag von Weingarten vom 17. April 1525 beendeten die meisten oberschwäbischen Haufen die Kampfhandlungen im Gegenzug für die Zusage, fortan bei Streitigkeiten mit den Herrschenden ein Schiedsgericht einberufen zu dürfen. Bezüglich der Abgaben und Frondienste erhielten sie keine Zugeständnisse.

In der Schlacht bei Böblingen am 12. Mai 1525 schlug der Schwäbische Bund eine 12.000 Mann starke Vereinigung von Haufen. Währenddessen scheiterten in Würzburg Versuche, die Festung Marienberg zu stürmen. Mit der Niederlage bei Königshofen am 2. Juni 1525 war der Bauernkrieg in Süddeutschland vorbei.

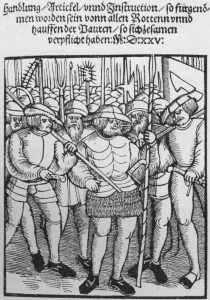

Kommunistische Utopien

Auch im heutigen Thüringen wurden die Aufständischen niedergeworfen. Eine Koalition des protestantischen Landgrafen Philipp von Hessen mit dem katholischen Herzog Georg von Sachsen besiegte sie in der Schlacht bei Frankenhausen am 15. Mai 1525. Söldner und Reiter standen hauptsächlich mit Arbeitsgeräten bewaffneten Bauern gegenüber. Trotzdem griff die Konterrevolution zu einer List: Sie vereinbarte einen Waffenstillstand, den sie aber brach. So gab es auf Seiten der Aufständischen mindestens 6000 Tote, während vom Fürstenheer nur sechs Söldner starben.

Thüringen war eine Hochburg der Radikalen gewesen. In Mühlhausen hatte dort im März 1525 die plebejische Opposition den alten patrizischen Stadtrat gestürzt und die Regierung dem neugewählten „Ewigen Rat“ übertragen, in dem der kommunistische Prediger Thomas Müntzer eine bedeutende Rolle spielte.

Als reformierter Priester war Müntzer zu Beginn ein Anhänger Luthers. Er wurde von ihm sogar 1520 als erster protestantischer Prediger in Zwickau eingesetzt. „Aber er predigte nicht, wie Luther damals schon, die ruhige Debatte und den friedlichen Fortschritt, er setzte die früheren gewaltsamen Predigten Luthers fort und rief die sächsischen Fürsten und das Volk auf zum bewaffneten Aufstand“[22], erläuterte Engels. So zum Beispiel auf Schloss Allstedt, wo er am 13. Juli 1524 vor Johann von Sachsen und dessen Sohn Johann Friedrich die revolutionäre „Fürstenpredigt“ hielt. Dort wetterte Müntzer:

„Die, welche Gottes Offenbarung zuwider sind, soll man wegtun, ohne alle Gnade, wie Hiskias, Cyrus, Josias, Daniel und Elias die Baalspfaffen verstöret haben, anders mag die christliche Kirche zu ihrem Ursprung nicht wieder kommen. Man muß das Unkraut ausraufen aus dem Weingarten Gottes in der Zeit der Ernte. Gott hat 5. Mose 7 gesagt, ihr sollt euch nicht erbarmen über die Abgöttischen, zerbrecht ihre Altäre, zerschmeißt ihre Bilder und verbrennet sie, auf daß ich nicht mit euch zürne.“[23]

In seiner Schrift „An die Fürsten von Sachsen wider den aufrührerischen Geist“ wandte sich Luther nun öffentlich gegen seinen einstigen Anhänger und rief die Obrigkeiten dazu auf, gegen den Revolutionär vorzugehen. Spätestens jetzt kam es zum kompletten Bruch zwischen den beiden. Müntzer feuerte Dezember 1524 in der „Hochverursachten Schutzrede“ zurück, in der er Luther unter anderem als „das geistlose, sanftlebende Fleisch zu Wittenberg“[24] beschimpfte. Er prangerte die Heuchelei des Fürstenknechts an, wie er für seine persönlichen Zwecke die ausbeuterischen Herren mit der Bibel deckte.

Müntzer wollte mit seiner Vision der Reformation die Wurzel von Ausbeutung und Unterdrückung auslöschen. So kam er zu kommunistischen Schlussfolgerungen, die Engels folgendermaßen beschrieb:

„Unter dem Reich Gottes verstand Münzer […] einen Gesellschaftszustand, in dem keine Klassenunterschiede, kein Privateigentum und keine den Gesellschaftsmitgliedern gegenüber selbstständige, fremde Staatsgewalt mehr bestehen. Sämtliche bestehende Gewalten, sofern sie sich nicht fügen und der Revolution anschließen wollten, sollten gestürzt, alle Arbeiten und alle Güter gemeinsam und die vollständige Gleichheit durchgeführt werden. Ein Bund sollte gestiftet werden, um dies durchzusetzen, nicht nur über ganz Deutschland, sondern über die ganze Christenheit; Fürsten und Herren sollten eingeladen werden, sich anzuschließen; wo nicht, sollte der Bund sie bei der ersten Gelegenheit mit den Waffen in der Hand stürzen oder töten.“[25]

Als sich in Süddeutschland mit den ersten Erhebungen der Bauernkrieg anbahnte, sah Müntzer die Zeit reif für die Revolution. Er zog durch die Region, wo er die radikalen Elemente mit seinen Ideen beeinflusste. Folgendermaßen schätzte Engels die Rolle des kommunistischen Agitators ein:

„Die Propagandareise Münzers hat offenbar zur Organisation der Volkspartei, zur klaren Feststellung ihrer Forderungen und zum endlichen allgemeinen Ausbruch des Aufstandes im April 1525 wesentlich beigetragen.“[26]

Während der Machtkämpfe im Mühlhausener Stadtrat kehrte Müntzer nach Thüringen zurück. Der Sturz der Patrizier gelang. Doch an die Durchsetzung eines kommunistischen Programms war nicht zu denken. Die Maßnahmen des neuen „Ewigen Rats“ gingen nicht über den Rahmen einer bürgerlich-demokratischen Republik hinaus. Engels erklärte:

„Es ist das schlimmste, was dem Führer einer extremen Partei widerfahren kann, wenn er gezwungen wird, in einer Epoche die Regierung zu übernehmen, wo die Bewegung noch nicht reif ist für die Herrschaft der Klasse, die er vertritt, und für die Durchführung der Maßregeln, die die Herrschaft dieser Klasse erfordert. Was er tun kann, hängt nicht von seinem Willen ab, sondern von der Höhe, auf die der Gegensatz der verschiedenen Klassen getrieben ist, und von dem Entwicklungsgrad der materiellen Existenzbedingungen der Produktions- und Verkehrsverhältnisse, auf dem der jedesmalige Entwicklungsgrad der Klassengegensätze beruht. […] Er findet sich so notwendigerweise in einem unlösbaren Dilemma: Was er tun kann, widerspricht seinem ganzen bisherigen Auftreten, seinen Prinzipien und den unmittelbaren Interessen seiner Partei, und was er tun soll, ist nicht durchzuführen. Er ist, mit einem Wort, gezwungen, nicht seine Partei, seine Klasse, sondern die Klasse zu vertreten, für deren Herrschaft die Bewegung gerade reif ist.“[27]

Es war kein Zufall, dass Müntzer gerade in Thüringen größeren Einfluss genoss. Im Bergbau der Region und in der Textilproduktion, die in Mühlhausen aufblühte, waren bereits Lohnarbeiter tätig, die nichts besaßen als ihre Arbeitskraft. Die Masse der Oppositionellen stellten aber noch selbstständige Handwerker und Bauern. Das kommunistische Programm war „weniger die Zusammenfassung der Forderungen der damaligen Plebejer als die geniale Antizipation der Emanzipationsbedingungen der kaum sich entwickelnden proletarischen Elemente unter diesen Plebejern“[28] und hatte somit nur eine schmale soziale Basis.

Dennoch ging Müntzer daran, Mühlhausen zum Stützpunkt der Erhebung für das gesamte Reich zu machen. Er stand im regen Austausch mit den Aufständischen in Süddeutschland. Als die Konterrevolution auch in Thüringen heranrückte, versuchte er, die Mühlhausener und andere Städte zu mobilisieren, um die Reaktion zusammen mit den Bauern bei Frankenhausen zu schlagen. Ihm folgten jedoch lediglich 300 Mann aus Mühlhausen.

Nach der verheerenden Niederlage wurde Müntzer am 27. Mai 1525 vor den Toren Mühlhausens nach schwerer Folter enthauptet, sein Leib aufgespießt und sein Kopf auf einen Pfahl gesteckt. Die Stadt selbst wurde von den fürstlichen Truppen eingenommen, verlor ihre einstigen Privilegien und musste hohe Strafen zahlen. Auch andere Anhänger des „Ewigen Rats“ richtete die Reaktion hin.

Ihr Kampf ist unser Kampf

Im Frühjahr 1526 fiel im österreichischen Salzburg die letzte Bastion des Bauernkriegs. Wie jede herrschende Klasse in der Geschichte entfesselten die Fürsten eine Orgie brutalster Vergeltung gegen ihre besiegten Untertanen. Insgesamt ermordete die feudale Konterrevolution zwischen 75.000 und 100.000 Aufständische. Der Lebensstandard der Massen sank nach der Niederlage im Bauernkrieg zwar nicht, aber das hatte nichts mit der Milde der Herren zu tun. Schon vor dem Ausbruch des Aufstandes lebten die Ausgebeuteten am Existenzminimum und konnten nicht weiter herabsinken.

Die Folgen der Niederlage gingen aber über den Blutzoll, den sie forderte, hinaus: „Von da an verschwindet Deutschland auf drei Jahrhunderte aus der Reihe der selbstständig in die Geschichte eingreifenden Länder“[29], so Engels.

Die Reformation hatte alle oppositionellen Kräfte mobilisiert. Objektiv stellte sich die Aufgabe der Überwindung der feudalen Fesseln, die den Aufstieg des Kapitalismus zurückhielten. Die Zerschlagung der katholischen Kirche wäre ein bedeutender Schritt in diese Richtung gewesen. Aber die Bourgeoisie war nicht stark genug, der Bewegung ihr Programm aufzudrängen. Angesichts des revolutionären Eifers der ausgebeuteten Massen stellte sich das bürgerlich-oppositionelle Lager um Luther auf die Seite der Fürsten, welche die Erhebungen gnadenlos niederschlugen.

Damit aber wurde die Zersplitterung des Reichs zementiert. Die Reformation entwickelte sich zum Kampf der protestantischen Fürsten gegen den Kaiser und die katholischen Fürsten. Die Verwüstung durch die folgenden Religionskriege und den Dreißigjährigen Krieg stürzte das Reich noch tiefer in die Rückständigkeit.

Deswegen sprach Engels vom Bauernkrieg als Wendepunkt in der Geschichte Deutschlands. Von der fortschrittlichsten Nation sank es auf die hinteren Ränge herab. Noch 1848 war das in der Folge unterentwickelte deutsche Bürgertum nicht stark genug, sich gegen die Fürsten durchzusetzen. Letztendlich war es die Arbeiterklasse, die mit der Revolution von 1918 die feudalen Überreste in Deutschland hinwegfegte.

Doch international setzte Luthers Reformation wichtige Impulse für den Kampf des aufstrebenden Bürgertums. In der Schweiz, den Niederlanden und in England zwangen die Protestanten den Feudalismus in die Knie. Sie mobilisierten die Massen für das „Reich Gottes“ und schufen das Reich der Bourgeoisie.

Heute bestreiten viele Historiker, dass es sich bei Reformation und Bauernkrieg um eine Revolution handelte. Den Bauern sei es, so heißt es, größtenteils um ihre lokalen Forderungen gegangen, nicht um die Überwindung des Systems. Sie hätten lediglich ihre alten Rechte zurückgewollt, welche die Obrigkeiten immer weiter beschnitten. Aber diese weisen Damen und Herren vergessen die Tatsache, dass der Verlust dieser Rechte und die lokalen Leiden der Bauernschaft alle mit der Krise des Feudalismus zusammenhingen.

Müntzer und seine Genossen wollten die Revolution gegen dieses verrottende System. Sie forderten sogar schon die Abschaffung der Klassengesellschaft. Doch erst der Kapitalismus hat die materiellen Bedingungen für den Kommunismus geschaffen. Anders als im 16. Jahrhundert sind heute die breite Mehrheit Lohnarbeiter, die nichts zu verlieren haben als ihre Ketten.

Wie der Feudalismus zur Zeit des Bauernkriegs befindet sich jetzt das kapitalistische System in einer Sackgasse. Erneut stehen allein die Obrigkeiten dem Fortschritt im Weg, wieder wälzen sie die Krise auf die Ausgebeuteten ab. Doch die Arbeiterklasse schafft den gesamten gesellschaftlichen Reichtum. Damit hat sie die Macht, Müntzers Kampf zu Ende zu führen und den Himmel auf die Erde zu holen.

[1] Friedrich Engels (1873-1882): Dialektik der Natur, in: MEW Bd. 20, Dietz Verlag, Berlin, S. 311.

[2] Friedrich Engels (1850): Der deutsche Bauernkrieg, in: MEW Bd. 7, Dietz Verlag, Berlin, S. 329.

[3] Friedrich Engels (1889): Engels an Kautsky – 15. September 1889, in: MEW Bd. 37, Dietz Verlag, Berlin, S. 274.

[4] Engels: Bauernkrieg, S. 340.

[5] Friedrich Engels (1892): Einleitung zur englischen Ausgabe der „Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“, in: MEW Bd. 22, Dietz Verlag, Berlin, S. 299.

[6] Ebd.

[7] Engels: Bauernkrieg, S. 343.

[8] Friedrich Engels (1883-1889): Aufzeichnungen – Juristen-Sozialismus, in: MEW Bd. 21, Dietz Verlag, Berlin, S. 492.

[9] Zit. n. Karl Kautsky (1895): Vorläufer des neueren Sozialismus, Dietz Verlag, Berlin, S. 263.

[10] Engels: Bauernkrieg, S. 342.

[11] Ebd., S. 350f.

[12] Ebd. S. 349.

[13] Zit. n. Engels: Bauernkrieg, S. 350.

[14] Engels: Bauernkrieg, S. 351.

[15] Ebd.

[16] Unbekannt (1525): Die Bundesordnung der oberschwäbischen Bauernhaufen, in: Dokumente aus dem Bauernkrieg, Reclam, Leipzig, S. 88 – eigene Übersetzung auf Hochdeutsch.

[17] Unbekannt (1525): Die Kriegsordnung der fränkischen Bauern zu Ochsenfurt, in: Dokumente aus dem Bauernkrieg, Reclam, Leipzig, S. 115 – eigene Übersetzung auf Hochdeutsch.

[18] Unbekannt (1525): Die 12 Artikel, in: Dokumente aus dem Bauernkrieg, Reclam, Leipzig, S. 79 – eigene Übersetzung auf Hochdeutsch.

[19] Ebd., S. 79f – eigene Übersetzung auf Hochdeutsch.

[20] Engels: Bauernkrieg, S. 385.

[21] Ebd., S. 392.

[22] Ebd., S. 352.

[23] Zit. n. Engels: Bauernkrieg, S. 352.

[24] Thomas Müntzer (1524): Hochverursachte Schutzrede, in: Thomas Müntzer – Schriften und Briefe, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, S. 107.

[25] Engels: Bauernkrieg, S. 354.

[26] Ebd., S: 357.

[27] Ebd., S. 400f.

[28] Ebd., S. 353.

[29] Friedrich Engels (1888): Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, in: MEW Bd. 21, Dietz Verlag, Berlin, S. 304.